在全球气候变化与草原放牧活动加剧的背景下,蝗虫作为草原生态系统的关键指示物种,其对环境变化的适应机制一直是生态学研究的热点。不同放牧强度如何通过饮食调控影响蝗虫肠道微生物群落结构,进而影响其生态适应能力?这些微生物变化又将如何反馈至草原生态系统功能?仍是理解草原昆虫适应由放牧引起的环境变化的关键科学问题。

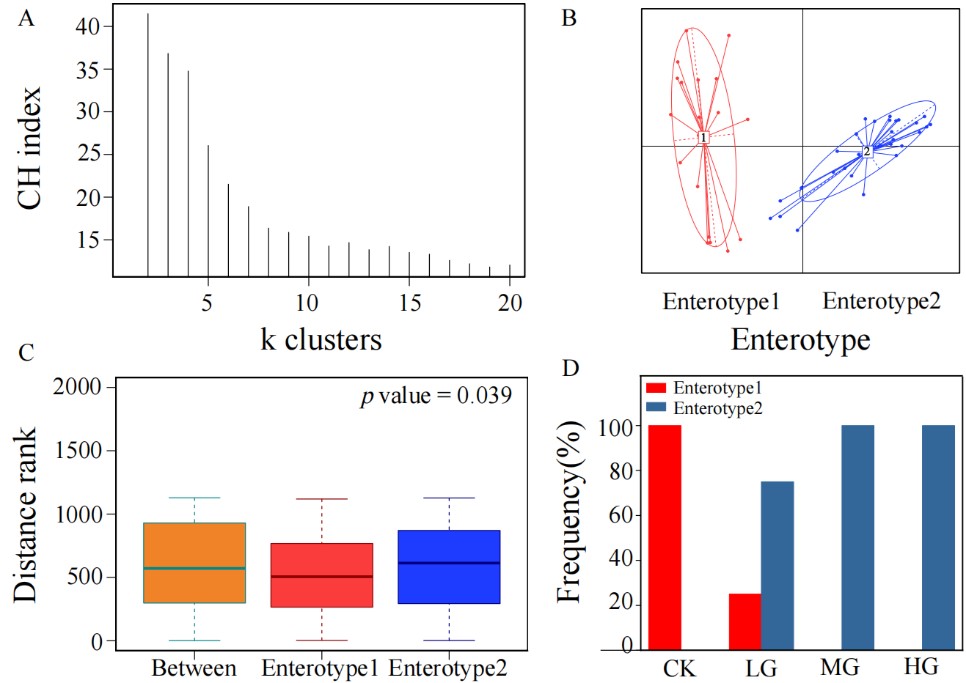

近日,我校草业学院韩国栋草地资源可持续利用团队在国际期刊《Pest Management Science》在线发表了题为“Diet-induced gut microbiota shifts in grasshoppers: ecological implications for management and adaptation under varying grazing intensities”的研究论文。该研究依托内蒙古荒漠草原长期放牧实验平台,系统解析了不同绵羊放牧强度下,优势种蝗虫(Calliptamus abbreviatus)饮食组成与肠道微生物群落的互作关系及其生态功能意义。长期的放牧实验表明,放牧强度增大显著降低了蝗虫饮食多样性,使其饮食结构向依赖细叶葱(Allium tenuissimum)等少数植物转变;同时,肠道微生物群落结构发生显著重塑,其中放线菌门(Actinobacteria)和弗兰克氏菌属(Frankia)丰度随放牧强度增加而下降,而变形菌门(Proteobacteria)丰度显著上升。基于微生物群落结构的聚类分析发现,蝗虫肠道存在两种肠型(Enterotype),其中Enterotype 2在高强度放牧条件下占主导,其功能预测显示碳固定、氨基酸代谢等通路活性增强,表明该类群可能赋予蝗虫更强的营养吸收与环境适应能力。

图1 Calliptamus abbreviatus肠型聚类以及不同放牧强度下每种肠型样本的分布情况

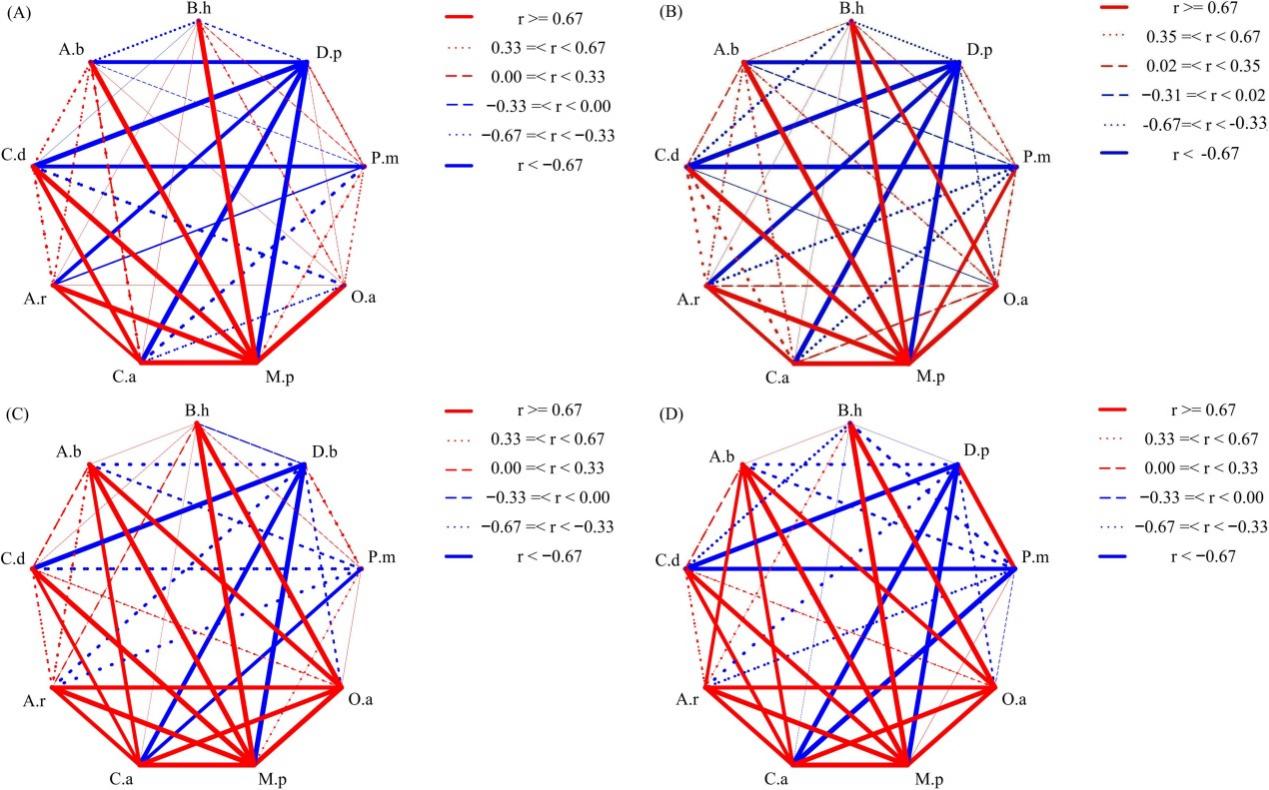

今年5月,该团队在《Global Ecology and Conservation》发表的“Adaptability of ecological niches and interspecific relationships of grasshoppers in the desert steppe under different grazing intensities”研究中,揭示了放牧强度对蝗虫生态位宽度和种间关联的调控作用,发现高强度放牧下蝗虫通过扩大生态位宽度和增强种间正关联来适应资源压力。两项研究形成互补,共同阐明了放牧干扰下蝗虫从生态位调整到肠道微生物适应的多层次响应策略。

图2. 不同放牧强度下AC物种的关联性

以上研究由我校草业学院2022级博士研究生沈婷婷为第一作者,草地资源教育部重点实验室韩国栋教授为通讯作者,研究过程中得到谭瑶副教授的指导。研究得到国家自然科学基金(32192463)等项目的资助。